走进面食之都-太原

大同菜是晋北菜的代表,口味偏咸,菜肴重油重色。大同菜虽没有自己的菜系,却集各个菜系之大成。在大同,街上最多的是饭店。在火车站附近、云冈附近都有较多不错的特色餐厅。

大同刀削面

“刀削面”是山西人民日常喜食的面食,因其风味独特,驰名中外。刀削面全凭刀削,因此得名。削出的面叶儿,一叶连一叶,恰似流星赶月,在空中划出一道弧形白线,面叶落入汤锅,汤滚面翻,又像银鱼戏水,煞是好看,熟练的厨师,每分钟能削一百多刀,每条面叶的长度,恰好都是六寸。用刀削出的面叶,中厚边薄。棱锋分明,形似柳叶;入口外滑内筋,软而不粘,越嚼越香,深受喜食面食者欢迎。面条里再加入美味的汤汁和些许烂肉,放点辣椒油,香气扑鼻,诱人食欲。

广灵豆腐干

不管是做成热菜,还是凉菜,味道都不错,咸熏两种不同的豆腐干。这可是当地比较传统的食品了,耐嚼,极香,品种不同,形状也不一样。不过到是风味蛮好的,五香风味浓厚。

黄糕

这是大同一带常见的家常食品,原料是黄米面,先用温水和成碎块状(散粒),上笼蒸熟,然后倒在盆里用手再揉一遍,边揉边在其表面抹点麻油,这样作可以防止糕面表皮干裂。最后把和好的糕面分成小块,蘸上肉菜汁即可食用。黄糕具有“黄、软、筋、香”四大特点,吃起来松软可口,十分味美。

浑源凉粉

凉粉里一般只放三种佐料:醋、葱盐和辣椒油。清泠泠的凉粉、红通通的辣椒油、炸得金黄酥脆的莲花豆,切成菱形嚼起来特别筋斗的豆腐干,看上去就是色香味俱佳,禁不住让人胃口大开。

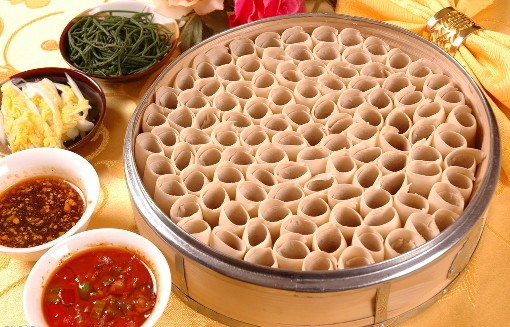

莜面窝窝

“莜面栲栳栳”是山西高寒地区尤其是忻州地区的一种面食小吃。栲栳是指用柳条编成,形状像斗的容器。也叫“笆斗”。“栲栳栳”是用莜面精工细作的一种面食品,因其形状象“笆斗”,民间叫“栳栳”。是用竹篾或柳条编制成的一钟上下粗细一致的圆框,形状象斗,是农家专门用来打水或装东西的一钟用具,因“栲栳栳”形如“笆斗”故得名。其中忻州的做法最典型:将莜面加一倍开水或冷水和制,用手掌在光滑的板面上推一个,食指卷一个,做成如“猫耳朵”似的筒状形,长寸许、薄如叶、色淡黄。做好后,挨个站立并排在笼内酷似蜂窝。然后像蒸馒头一样蒸熟,熟时即香味扑鼻,吃时再配以羊肉或蘑菇汤调和,使人闻之垂涎,胃口顿开,食之香醇异常,回味无穷。

著名歌唱家郭兰英演唱的山西民歌中有“……交城的大山里,没有那好菜饭,只有莜面栲栳栳,还有那山药蛋”,生动地描述出山区人民的食俗风情。“莜面栲栳栳”这种山区普通的杂粮便饭,距今已有1000余年的历史。

铜火锅(手切羊肉)

来大同一定要尝尝这里的涮羊肉,口味独特,有别于其它地方。原料中大尾巴羊跟五花羊的肉是最出名的。可以选择性的挑着吃,要肥的就挑后腿,要瘦的就吃前腿跟大排。羊肉切得薄薄的放到火锅里涮,蘸上些芝麻酱、香菜等调好的佐料,吃起来味道更香的,非常可口。

荞麦圪坨

荞面的吃法很多,有擀面条、压饸烙、烙饼、捏圪坨等。其中以捏圪坨为最讲究,捏圪坨又名捏猫耳朵。煮熟以后,浇以鸡蛋、豆腐皮、金针、木耳的素卤汁或者浇以羊肉臊子、猪肉臊子荤卤汁,蘸而食之,味香可口,别具一格。

应县牛腰

是应县的一项风味小吃。传说在清代中期,应县城内有个叫于义的饭店掌柜把白面和糖稀和起来,捏成小饼放入炸麻花的油锅里炸制,后来他又试着做成牛腰形状。

羊杂粉汤

大同人把羊杂割称为羊杂,当地有好几种的吃法。有些是加上粉条,有些则全是内脏加上配料就行。吃法与制作方法比较粗犷,直接放到锅里大杂烩,但是吃起来却觉得格外爽口。大同路边上最常见到的是辣椒汤的羊杂,味道很有特点。

- 上一条:清明假期小车继续免费

- 下一条:最新:兰州力保4月份扬尘污染不反弹